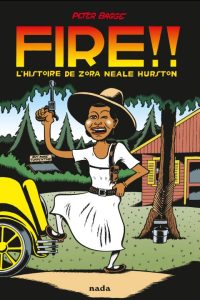

Éditions Nada, 2019 (pour la traduction française)

FIRE !! The Zora Neale Hurston story – 2017 – Drawn & Quarterly

Traduit de l’anglais (USA) par Marie Brazilier

États-Unis, début du XXème siècle. Zora Neale Hurston déboule sur une terre à peine sortie de l’esclavage et complètement ségrégationniste. De l’Alabama à New York, elle va enflammer la vie intellectuelle de l’époque.

Quand Zora Neale Hurston voit le jour en 1891 à Eatonville, la première chose qu’elle voit ce n’est pas la petite ville d’Alabama peuplée exclusivement de Noirs, ce n’est pas l’esprit indépendant de sa mère, ce n’est pas le parcours atypique de son père, ce n’est pas non plus sa couleur de peau ni son sexe. Ce qu’elle voit c’est l’horizon. Tout autour d’elle l’horizon. Ce bord du monde* deviendra son chemin.

Enfant curieuse et avide, amoureuse des histoires racontées lors des séances de menteries, de celles racontées dans son livre sur les dieux nordiques, Zora Neale Hurston va grandir en compilant l’audace à son intelligence et l’exigence à sa persévérance. Toute jeune femme façonnée libre avec toutes les contraintes et errements que cela suppose, elle poursuivra ses études à Howard puis à Barnard, deviendra une figure incontournable de la Harlem Renaissance et aussi romancière, anthropologue et folkloriste. La petite Zora Neale Hurston avait bien vu : l’horizon est grand.

Elle s’appliquera tout le long de sa vie à vivre de son travail, à bousculer les acquis plus par exigence que par esprit de provocation. Le travail qu’elle va mener en tant qu’anthropologue, folkloriste et romancière laisse un témoignage unique sur la vie des communautés noires dans le Sud des États-Unis, sur la langue parlée dans ces communautés, sur la culture vaudoue. Elle rencontrera également Kossola**, dernier des esclaves survivants arrivés sur le dernier négrier venu d’Afrique et un des fondateurs d’Africatown. Ses récits et fictions sont livrés brut, ne cherchent pas à coller avec la mode de l’époque et ne sont pas alourdis par une démarche militante. Zora Neale Hurston est une femme libre et appartenant à elle-même, elle n’a pas besoin d’appartenir à une idée. Cela forge tout l’esprit Harlem Renaissance dont le bouillonnement, la créativité et la vraie contestation sociale et politique peuvent se découvrir dans la revue FEU !! (Éditions Ypsilon, 2017, trad. Étienne Dobenesque) fondée par Zora Neale Hurston, Langston Hughues, Wallace Thurman pour ne citer qu’eux.

À l’instar de la vie de Zora Neale Hurston, le roman graphique que Peter Bagge lui consacre ne se résume pas. Nourri à la fois des récits sur Zora Neale Hurston, la Harlem Renaissance, les vie des Noirs-Américains au début du XXème siècle, Peter Bagge insuffle dans son histoire un peu du souffle littéraire de Zora Neale Hurston. On y retrouve des nouvelles de son recueil Spunk (Éditions de l’Aube, 1993, trad. Françoise Brodsky, trouvable d’occasion ou en bibliothèque) ou de son roman Une femme noire (Éditions de l’Aube, 1993, trad. Françoise Brodsky, trouvable d’occasion ou en bibliothèque et paru dans une nouvelle traduction de Sika Fakambi en 2018 aux Éditions Zulma sous le titre Mais leurs yeux dardaient sur Dieu). On retrouve beaucoup de son autobiographie Des pas dans la poussière (Éditions de l’aube, 1999, trad. Françoise Brodsky). Ce tissage habile, mêlant subjectivité et objectivité, accompagné d’un appareil critique riche et documenté permet la rencontre avec Zora Neale Hurston et donne des clés pour aborder son oeuvre.

Peter Bagge est né en 1957 dans l’état de New York. Il rejoint au début des années 80 la revue « Weirdo » fondée par Robert Crumb. Il obtiendra le prix Harvey pour « Hate », série qui décrit la jeunesse américaine des années 90. Il publie également des comics et des romans graphiques dont certains sont traduits en français, notamment « Tous des idiots sauf moi (et autres considérations du même ordre » (Delcourt, 2010), « Femme rebelle, l’histoire de Margaret Sanger » (Nada, 2017).

* Expression utilisée par Zora Neale Hurston dans son autobiographie « Des pas dans la poussière », Éditions de l’Aube, 1999, traduit de l’américain par Françoise Brodsky

** Barracoon : L’histoire du dernier esclave américain, J-C. Lattès, 2019, traduit de l’américain par Fabienne Kanor et David Fauquemberg

Montréal, dans les années 80. Autour de deux jeunes hommes Noirs et pauvres qui écoutent du jazz gravitent de nombreuses jeunes femmes Blanches et riches. Voilà ce que l’on sait du premier roman de Dany Laferrière lorsque l’on se contente du titre et des premières pages.

Montréal, dans les années 80. Autour de deux jeunes hommes Noirs et pauvres qui écoutent du jazz gravitent de nombreuses jeunes femmes Blanches et riches. Voilà ce que l’on sait du premier roman de Dany Laferrière lorsque l’on se contente du titre et des premières pages. Côte Ouest au Nord de l’Afrique, début du XIXème siècle, une bande de terre qui ne s’appelle pas encore le Liberia. Entre les négriers qui déportent encore des hommes et des femmes réduits en esclavage accostent Paul Cuffee et Julius Washington. Ces hommes portent en eux les prémices du Retour en Afrique.

Côte Ouest au Nord de l’Afrique, début du XIXème siècle, une bande de terre qui ne s’appelle pas encore le Liberia. Entre les négriers qui déportent encore des hommes et des femmes réduits en esclavage accostent Paul Cuffee et Julius Washington. Ces hommes portent en eux les prémices du Retour en Afrique.

États-Unis, 1841. Solomon Northup est né et a grandi dans l’État de New York. Homme libre, il va être capturé par deux négriers et vendu comme esclave en Louisiane. À l’issue de sa libération douze ans plus tard, Solomon Northup écrira avec l’aide d’un juriste le récit de ces douze années d’esclavage.

États-Unis, 1841. Solomon Northup est né et a grandi dans l’État de New York. Homme libre, il va être capturé par deux négriers et vendu comme esclave en Louisiane. À l’issue de sa libération douze ans plus tard, Solomon Northup écrira avec l’aide d’un juriste le récit de ces douze années d’esclavage.